Capparelli G. (1), Iaquinta P. (2), Iovine G. (2), Terranova O. (2), Versace P. (2), 2009, Mobilization of a large debris slide in Northern Calabria_ geomorphological and hydrological aspects,

Epitome (Udine) 3 (2009): 61–61. doi_10.1474/Epitome.03.0225.Geoitalia2009,

DOI: 10.1474%2FEpitome.03.0225.Geoitalia2009

G. Iovine, P. Mangraviti, L. Merenda, 2009, FLOW-S*: a physically-based CA-model for flow-type landslides,

Geophysical research abstracts 11 (2009).,

Iovine G., P. Mangraviti, 2009, The CA-model FLOW-S* for flow-type landslides_ an introductory account,

18th World IMACS Congress and MODSIM09 International Congress on Modelling and Simulation. Modelling and Simulation Society of Australia and New Zealand and International Association for Mathematics and Computers in Simulation, Cairns, AUSTRALIA, 13-17 July 2009,

Capparelli G. (1), Iaquinta P. (2), Iovine G. (2), Terranova O. (2), Versace P. (1), 2009, Modelling the activation of a confined debris slide in Northern Calabria_ the 28 January 2009 slope movement at San Benedetto Ullano,

11th Plinius Conference on Mediterranean Storms, Topic 12, Session PLC12, pp. 72–72, Barcellona, 07-11 settembre 2009,

Czarnogórska M., Graniczny M., Uscinowicz S., Nutricato R., Triggiani S., Nitti O.D., Bovenga F., Wasowski J., 2009, PSI analysis of ground deformations along the southwestern coast of the Gulf of Gdansk (Poland),

FRINGE 2009 Workshop, Frascati, 2009,

Coccia S., Del Gaudio V., Chaljub E., Jongmans D., Wasowski J., 2009, Modellizzazione numerica 3D della risposta di sito di un area in frana,

28° Convegno del Gruppo Nazionale Geofisica della Terra Solida, Trieste, 16-19 novembre 2009, Trieste, 2009,

Del Gaudio V. & Wasowski J, 2009, Risposta sismica di un area in frana a Caramanico Terme (PE): nuovi dati dal terremoto aquilano del 6.4.2009,

28° Convegno del Gruppo Nazionale Geofisica della Terra Solida, Trieste, 2009,

Coccia S., Del Gaudio V., Venisti N. & Wasowski J., 2009, Use of Refraction Microtremor (ReMi) technique for the determination of 1-D shear wave velocity in a landslide area,

EGU General Assembly 2009, Vienna (Austria), 2009,

SINGHROY V., CALÒ F., PARISE M. & RAMONDINI M., 2009, Integration of remote sensing techniques for the evaluation of the landslide hazard,

AGU Fall Meeting, San Francisco, USA, 2009,

Lollino P. & Parise M., 2009, Analisi numerica di processi di instabilità in cavità sotterranee, e relativi effetti in superficie,

2° Workshop Internazionale I Sinkholes. Gli sprofondamenti catastrofici nellambiente naturale ed in quello antropizzato, Roma, 2009,

IOVINE G. (1), PARISE M. (2), FERRARO G. (3) & SURIANO S. (4), 2009, Primi Risultati di Prospezioni di Tomografia Geoelettrica a Piano dell’Acqua (San Basile – Calabria Settentrionale),

2° Workshop Internazionale I Sinkholes. Gli sprofondamenti catastrofici nellambiente naturale ed in quello antropizzato, pp. 58–58, Roma, 03-04 dicembre 2009,

IOVINE G. (1), PARISE M. (2), NICOLINO N. (3) & SURIANO S. (3), 2009, Banca Dati degli Sprofondamenti in Aree di Pianura della Calabria,

2° Workshop Internazionale I Sinkholes. Gli sprofondamenti catastrofici nellambiente naturale ed in quello antropizzato, pp. 59–59, Roma, 03-04 dicembre 2009,

IOVINE G., PARISE M., CALOIERO T., LANZA G. & SURIANO S., 2009, I Sinkhole di Piano dell’Acqua (San Basile – Calabria Settentrionale). Ricostruzione delle Fasi di Attivazione sulla Base di Informazioni Storiche, Evidenze Geomorfologiche ed Analisi Idrologica,

2° Workshop Internazionale I Sinkholes. Gli sprofondamenti catastrofici nellambiente naturale ed in quello antropizzato, pp. 57–57, Roma, 03-04 dicembre 2009,

GUZZETTI F., PARISE M., PERRONE A. & VIOLANTE C., 2009, Activity of the National Research Council (CNR) in the aftermath of the April 6, 2009, Abruzzo earthquake_ the Sinizzo Lake case study,

2° Workshop Internazionale I Sinkholes. Gli sprofondamenti catastrofici nellambiente naturale ed in quello antropizzato, Roma, 2009,

FESTA V., FIORE A., PARISE M. & QUARTA G., 2009, Il sinkhole di Masseria Forte di Morello (prov. Lecce, Puglia),

2° Workshop Internazionale I Sinkholes. Gli sprofondamenti catastrofici nellambiente naturale ed in quello antropizzato, Roma, 2009,

De Pascalis A., De Pascalis F. & Parise M., 2009, Genesi ed evoluzione di un sinkhole connesso a cavità antropiche sotterranee nel distretto estrattivo di Cutrofiano (prov. Lecce, Puglia),

2° Workshop Internazionale I Sinkholes. Gli sprofondamenti catastrofici nellambiente naturale ed in quello antropizzato, Roma, 2009,

Parise M., 2009, Land use changes in the karst landscape of Apulia, southern Italy_ negative effects of stone clearing,

International Conference Geography Transformations of the landscape The role of Geography in its management, Gjirokaster (Albania), 2009,

Parise M., 2009, Hazards in karst,

International Interdisciplinary Scientific Conference Sustainability of the karst environment Dinaric karst and other karst regions, Plitvice (Croatia), 2009,

Parise M., 2009, Surface and subsurface karst geomorphology in the SE Murge (Apulia, southern Italy),

Geoitalia 2009, VII Forum Italiano di Scienze della Terra, Rimini, 2009,

GUZZETTI F., PALMA B., PARISE M. & REICHENBACH P., 2009, Rock-fall hazard assessment in a sample area of the Sorrento Peninsula (Campania, southern Italy),

Geoitalia 2009, VII Forum Italiano di Scienze della Terra, Rimini, 2009,

Cannon S.H. & Parise M., 2009, Wildfire impacts on erosion and debris-flow processes in recently burned watersheds,

Geoitalia 2009, VII Forum Italiano di Scienze della Terra, Rimini, 2009,

PALMA B., PARISE M. & CALCATERRA D., 2009, The role of stratigraphy in the understanding of shallow slope movements in volcaniclastic materials of Campania,

Geoitalia 2009, VII Forum Italiano di Scienze della Terra, Rimini, 2009,

BRUNO E., CALCATERRA D. & PARISE M, 2009, Analisi morfometrica di sinkholes lungo le piane costiere del Salento.,

Convegno Penisola Salentina. Geologia e pericolosità geologiche, Lecce, 2009,

CONGEDO F., PEPE P., SAMMARCO M. & PARISE M., 2009, Integrating geophysical and archaeological data for knowledge and management of the historical heritage. The case of the medieval church at Vereto (Apulia, Italy).,

European Geosciences Union General Assembly 2009, Vienna, 2009,

ANDRIANI G.F., PARISE M., SPAGNOLETTA A. & WALSH N., 2009, Evaluating landslide susceptibility in hillslopes of the Daunia Apennines (Apulia, Italy),

European Geosciences Union General Assembly 2009, Vienna, 2009,

COTECCHIA F., SANTALOIA F., LOLLINO P., VITONE C., MITARITONNA G. & PARISE M., 2009, A new methodology for deterministic landslide risk assessment at the local scale,

European Geosciences Union General Assembly 2009, Vienna, 2009,

FARFAN GONZALEZ H., CORVEA PORRAS J.L., MARTINEZ MAQUIERA Y., DIAZ GUANCHE C., ALDANA VILAS C., DE BUSTAMANTE I. & PARISE M., 2009, Impact of the hurricanes Gustav and Ike in the karst areas of the Viñales National Park, Cuba,

European Geosciences Union General Assembly 2009, Vienna, 2009,

North L.A., Parise M. & Van Beynen P.E., 2009, Evaluating the anthropogenic impact on karst environments_ Karst Disturbance Index applied to West-Central Florida and Southeast Italy,

European Geosciences Union General Assembly 2009, Vienna, 2009,

Farfan Gonzalez H. & Parise M., 2009, Karst geomorphology at the Campania Basilicata border (southern Apennines of Italy),

European Geosciences Union General Assembly 2009, Vienna, 2009,

CALÒ F., RAMONDINI M., CALCATERRA D. & PARISE M., 2009, Analysis of slow-moving landslides by means of integration of ground measurements and remote sensing techniques,

European Geosciences Union General Assembly 2009, Vienna, 2009,

Parise M. & Cannon S.H., 2009, A database on post-fire erosion rates and debris flows in Mediterranean-Basin watersheds,

European Geosciences Union general Assembly 2009, Vienna, 2009,

BUDETTA P., CALCATERRA D., CALÒ F., PARISE M., RAMONDINI M., CASCONE E., PISCITELLI E., IULIANO S. & TERRANOVA C., 2009, Approccio integrato al monitoraggio di frane a cinematica intermittente,

3° Congresso Nazionale AIGA, San Giovanni Valdarno (AR), 2009,

ANDRIANI G.F., MICCOLI M.N., PARISE M. & WALSH N., 2009, Some considerations on the application of the classical strength criteria for carbonate rock masses_ a case study in a quarry in Apulia (Italy),

3° Congresso Nazionale AIGA, San Giovanni Valdarno (AR), 2009,

ANDRIANI G.F., BRUNO G., CALCATERRA D., CHERUBINI C., DE LUCA TUPPUTI SCHINOSA F., PARISE M., VESSIA G. & WALSH N., 2009, Applicabilità dei sistemi di classificazione geomeccanica agli ammassi rocciosi carbonatici,

(2009).,

Leucci G., Delle Rose M., 2009, A new methodological approach on the evaluation of stability of cavities in soft carbonate rocks.,

28° Convegno nazionale Gruppo Nazionale Geofisica della Terra Solida, Trieste, 2009,

Abstract

According to the Protection Civil Department database, Apulia is the fourth region in Italy affected ...

According to the Protection Civil Department database, Apulia is the fourth region in Italy affected by sinkholes, due to collapse of natural or mane-made cavities. The southern part of the region (the Salento peninsula) had hosted in the last twenty years at least fifteen events of sinkholes, the greatest part of which occurred inside "soft" carbonate rocks (calcarenites). The more potential catastrophic sinkhole occurred at Gallipoli on 29 March 2007, when a collapse had created a 12 x 18 m sinkhole which intersected two 3 floors buildings. Some adjacent constructions might been involved by a enlargement of the sinking and 140 people were evacuated. The underground area was geologically explored and the results were exposed to the crisis unit constitute to manage the first civil protection action, empathizing the widespread of "soft" carbonate rocks crevices due to opening of tectonic fractures, the presence of crushing fractures at the base of the columns holding the vaults of the quarries and the worrying thin thickness of the ceiling. Against these evidences, filling operations of the sinkholes were decided after the crisis unit meeting. The 1 April 2007, during the laying of cement and stones, a further collapse had approximately triplicate the sinkhole crater area but fortunately it did not cause any victims. In spite of the importance on the civil protection, the prediction of the sinkhole events is currently an hard issue. This paper provide a new methodological approach on the evaluation of sinkhole hazard in such "soft" carbonate rocks combing geological, geophysical and mine engineering complementary methods, such as_ geological analysis of outcrops and boreholes, aerophotogrammetric interpretation of aerial photos, electrical resistivity tomography (ERT), ground penetrating radar (GPR), seismic tomography, and instability evaluation of the crown pillar's caves. A number of cases study are exposed which concern both natural and mane-made cavities. Moreover, sinkholes previously occurred (a kind of back analyses) and caves affected by effective or probably ceiling instability are considered. Finally, two of the case regard underground archaeological sites that are the "Grotta della Poesia" and the "Grotta delle Veneri". The research allows to define the geometrical caves shape (span, length and thickness of the crown pillars) which related to the geological features and physics properties of the rocks, determine the instability of the ceiling caves and, as a consequence, the sinkhole hazard.

Barnaba F., Caggiano T., Castorani A., Delle Rose M., Di Santo A.R., Dragone V., Fiore A., Limoni P.P., Parise M. & Santaloia F., 2009, Sprofondamenti connessi a cavità antropiche nella Regione Puglia.,

(2009).,

Beccarisi L., Delle Rose M., Ernandes P., Napoletano S., Zuccarello V, 2009, Hydrogeological hazard and conservation status of cave-collapse sinkholes along the Salentine Ionian coast (Southern Apulia),

Workshop Internazionale I sinkhole. Gli sprofondamenti catastrofici nell'ambiente naturale e in quello antropizzato", Roma, 2009,

Abstract

The Western Ionian coast of Salento (Sothern Apulia), between Torre Castiglione (Porto Cesareo) and Serra ...

The Western Ionian coast of Salento (Sothern Apulia), between Torre Castiglione (Porto Cesareo) and Serra Cicora (Nardò), is characterized by not very deep cave-collapse sinkholes (named "spunnulate") showing different degrees of morphological evolution. They are developed in carbonate rocks, mainly of Quaternary age. Their interior usually is filled with brackish water because of its proximity to the sea; this involves hyperkarst chemical and morphological phenomena.

According to Directive 92/43/EEC, the "spunnulate" are classified as "Cave not open to the public" and "Submerged or partially submerged sea caves", that are natural habitats of Community importance, as "Coastal lagoons" priority habitat, and as habitats of some pretected animal species.

Collapse events are subtle type of hazard, which produced serious and unexpected damages to the anthropogenic infrastructures and constructions. In the study area, they occured as rapid to very rapid collapses, and their final evolution was matter of a few hours, if not minutes.

The aims of this study are the assessment of the sinkhole susceptibility and the analysis of the anthropogenic factors that negatively affects the conservation status. Geologic, vegetation and environmental stress land data, collected at a fine scale, were recorded and analysed. About 60 "spunnulate" with different morphologic and ecologic features are identified. Sinkhole susceptibility was performed on the base of an approach derived by mine engineering. GIS technology is employed for the analysis at a wider scale to make a vegetation and land use map of the "spunnulate"'s geographic neighbourhood.

Delle Rose M., Leucci G., 2009, Methodological approach on the evaluation of sinkhole hazard in “soft” carbonate rocks.,

Workshop Internazionale I sinkhole. Gli sprofondamenti catastrofici nell'ambiente naturale e in quello antropizzato, Roma, 2009,

Abstract

According to the Protection Civil Department database, Apulia is the fourth region in Italy affected ...

According to the Protection Civil Department database, Apulia is the fourth region in Italy affected by sinkholes, due to collapse of natural or mane-made cavities. The southern part of the region (the Salento peninsula) had hosted in the last twenty years at least fifteen events of sinkholes, the greatest part of which occurred inside "soft" carbonate rocks (calcarenites).

The more potential catastrophic sinkhole occurred at Gallipoli on 29 March 2007, when a collapse had created a 12 x 18 m sinkhole which intersected two 3 floors buildings. Some adjacent constructions might been involved by a enlargement of the sinking and 140 people were evacuated. The underground area was geologically explored and the results were exposed to the crisis unit constitute to manage the first civil protection action, empathizing the widespread of "soft" carbonate rocks crevices due to opening of tectonic fractures, the presence of crushing fractures at the base of the columns holding the vaults of the quarries and the worrying thin thickness of the ceiling. Against these evidences, filling operations of the sinkholes were decided after the crisis unit meeting. The 1 April 2007, during the laying of cement and stones, a further collapse had approximately triplicate the sinkhole crater area but fortunately it did not cause any victims.

In spite of the importance on the civil protection, the prediction of the sinkhole events is currently an hard issue. This paper provide a methodological approach on the evaluation of sinkhole hazard in such "soft" carbonate rocks combing geological, geophysical and mine engineering complementary methods, such as_ geological analysis of outcrops and boreholes, aerophotogrammetric interpretation of aerial photos, electrical resistivity tomography (ERT), ground penetrating radar (GPR), seismic tomography, and instability evaluation of the crown pillar's caves.

A number of cases study are exposed which concern both natural and mane-made cavities. Moreover, sinkholes previously occurred (a kind of back analyses) and caves affected by effective or probably ceiling instability are considered. Finally, two of the case regard underground archaeological sites that are the "Grotta della Poesia" and the "Grotta delle Veneri". The research allows to define the geometrical caves shape (span, length and thickness of the crown pillars) which related to the geological features and physics properties of the rocks, determine the instability of the ceiling caves and, as a consequence, the sinkhole hazard.

Delle Rose M., Parise M, 2009, Water Management in the Karst of Apulia, southern Italy,

Sustainability of the karst environment, Plitvice Lakes, 2009,

Parise M., Delle Rose M., 2009, Sinkhole development induced by underground quarrying, and the related hazard.,

Geophysical research abstracts (Online) 11 (2009).,

Abstract

Sinkholes are extremely widespread in Apulia, a very flat and carbonate region, that acted as ...

Sinkholes are extremely widespread in Apulia, a very flat and carbonate region, that acted as the foreland during the phases of building up of the Southern Apenninic Chain in Miocene time. This is due to the presence of soluble rocks throughout the region, that highly predispose the area to this very subtle natural hazard. In addition to the natural setting, which favours their development, sinkholes may also be induced by anthropogenic activities. In the latter sense, underground quarrying represents one of the most dangerous activities in karst areas.

Apulia has a long history of quarrying. Since the roman time, the local rocks, from the Cretaceous micritic limestones to the Quaternary calcarenites, have been intensely quarried and used as building and ornamental materials. In several settings of the region, the rocks with the best petrographic characteristics are located at depths ranging from a few to some tens of meters. This caused the opening of many underground quarries, and the development of a complex network of subterranean galleries. Underground quarrying had a great impulse at the turn between the XIX and the XX century, when a large number of quarries was opened. Later on, after

the Second World War, most of the quarries were progressively abandoned, even because of the first signs of instability, both underground and at the ground surface. With time, the memory of the presence and development of the underground quarries was progressively lost, with severe repercussions on the safety of the land above the

excavated areas. Lack of knowledge of the subterranean pattern of galleries, combined with the expansion of the built-up areas at the surface, resulted in increasing significantly the vulnerability of exposed elements at risk.

Events such as the 29 March, 2007, at Gallipoli only by chance did not result in any casualties, when a 15-mt wide and 5-mt deep sinkhole opened in a few hours at a road crossing, above the site of an old underground quarry. Within the framework of research programs devoted to recognition of sinkholes in Apulia, and addressed to the

evaluation of the sinkhole hazard, this paper examines in detail the distribution of sinkholes related to underground quarrying in Salento, the southern part of Apulia, where the presence of subterranean quarries is particularly high. Through description of some case studies, the main problems related to underground quarries, and the

development of sinkholes are discussed, even taking into account civil protection issues, that is in terms of the effects these phenomena may have on the local communities.

Orlando M., Orlanducci L., Quarta E., Delle Rose M., 2009, Possibile effetto di amplificazione sismica causato dalla Formazione di Galatone.,

Penisola salentina_ geologia e pericolosità geologiche, Lecce, 2009,

Abstract

In vari centri della penisola salentina il culto dei santi patroni è legato a miracolose ...

In vari centri della penisola salentina il culto dei santi patroni è legato a miracolose protezioni offerte in occasione di eventi sismici, circostanza senz'altro singolare per un'area non classificata dalla vecchia normativa nazionale. Così a Nardò un numero di vittime considerato "basso" (benché probabilmente ammontante a un centinaio) conseguente al violento terremoto del 23 febbraio 1743, è attribuito all'intercessione di San Gregorio Armeno. Sant'Oronzo è raffigurato in uno dei principali affreschi della basilica di Santa Croce a Lecce nell'atto di proteggere la città e i suoi abitanti dal medesimo evento tellurico (vedi figura).

Fu lo scienziato leccese Cosimo De Giorgi a dare il primo impulso alla sismologia del Salento con la realizzazione di un sismografo "artigianale" presso l'Osservatorio di Lecce, con cui per oltre un ventennio "avrebbe registrato i non rari eventi sismici che interessarono, per fortuna senza danni, la città e la provincia, dandone puntuale descrizione alla stampa locale" (Ruggiero, 2003).

Ed è ancora il De Giorgi (1898) a informarci che "la causa di questa immunità relativa è da cercarsi nella natura del sottosuolo sul quale è fondata la città [allora ancora racchiusa entro la cinta muraria]. E' un banco profondo dai 50 ai 70 metri di pietra leccese a strati orizzontali o lievemente ondulati [...] ha una struttura pesante ed omogenea in tutto lo spessore del banco, ed è quindi atta a concepire e a trasmettere in modo regolare e ritmico le vibrazioni della roccia sottostante. Perciò nel terremoto del 1886 io notai che le onde erano basse e gli edifizii oscillarono asincronamente e non soffrirono punto".

Indagini sismiche eseguite nel 2009 in prossimità dell'Ospedale Civile di Lecce, condotte unitamente a rilevamenti geologici di terreno e sondaggi meccanici, forniscono indicazioni sulle caratteristiche della propagazione delle onde di taglio (Vs) e, in particolare, sul possibile effetto di amplificazione sismica indotta dalla presenza della Formazione di Galatone affiorante o subaffiorante. Questa unità, già individuata dal De Giorgi in quanto rinvenuta nello scavo manuale di profondi pozzi tra i calcari cretacei e la pietra leccese, poi descritta come depositi oligoalini (Del Prete e Santagati, 1972), e infine validata dalla Commissione Italiana di Stratigrafia, affiora ed è estesamente presente nel primo sottosuolo della periferia sud dell'abitato di Lecce, area urbanizzata a partire dal secondo dopoguerra.

Si specifica che per amplificazione sismica si intende l'incremento nell'ampiezza del segnale sismico rispetto alla roccia di base (bedrock), all'interno di alcuni intervalli di frequenza, al propagarsi delle onde attraverso differenti terreni. In ogni caso, in funzione della banda di frequenze, il segnale potrebbe venire anche deamplificato. Il grado di amplificazione è comunque una complessa funzione del livello di scuotimento così che, al crescere dello scuotimento, l'amplificazione complessiva può decrescere.

L'indagine eseguita con i microtremori (indagine Re.Mi.) consente la definizione del profilo delle Vs, ed è indicata dal Technical Committee for Earthquake Geotechnical Engineering (1993) come idonea per l'acquisizione dei dati necessari alla zonizzazione di livello 2. L'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 che ha aggiornato la normativa sismica, propone l'adozione di un sistema di caratterizzazione geofisica e geotecnica del profilo stratigrafico del suolo, mediante cinque tipologie di suoli (A - B - C - D - E, più altre due speciali_ S1 e S2), da individuare in relazione ai parametri di velocità delle onde di taglio mediate sui primi 30 metri di terreno (Vs30).

La tecnica utilizzata ha consentito una stima accurata dell'andamento delle velocità di propagazione delle onde S (profilo "Vs30" definito con approssimazione del 5-15 %). In particolare, per la zona oggetto di interesse la categoria di suolo di fondazione, così come nelle definizioni della nuova normativa sismica, è risulta la "B" con un valore di Vs30 di circa 600 m/s, che l'Ordinanza 3274/2003 indica nella gamma di valori caratteristici di sabbie e ghiaie molto addensate o di argille molto consistenti.

Il dato geofisico e i caratteri stratigrafici e allo stato fessurativo e di carsificazione della Formazione di Galatone nell'area considerata, costituiscono significativi indizi di un possibile effetto di amplificazione sismica benché ulteriori studi sono necessari per verificarne la reale problematicità. Occorre infatti considerare che solo dal confronto tra VS30 con la registrazioni di terremoti e la frequenza di risonanza si possono ottenere prove concrete dell'esistenza di amplificazioni al sito (Mucciarelli e Gallipoli, 2006).

Bibliografia

De Giorgi C. (1898) - Ricerche sui terremoti avvenuti in Terra d'Otranto dall'XI al XIX secolo.

Del Prete M. Santagati G. (1972) - Depositi oligoalini interposti tra calcari cretacici e pietra leccese. Geol. Appl. Idrogeol., 7.

Mucciarelli M., Gallipoli M.R. (2006) - Comparison between VS30 and other estimates of site amplification in Italy. 1st ECEES.

Ruggiero L. (2003) - Cosimo De Giorgi sismologo. In AA.VV. Scienza e Humanitas in Cosimo De Giorgi.

Technical Committee for Earthquake Geotechnical Engineering (1993). Manual for zonation on seismic geotechnical hazards.

Delle Rose M., Medagli P., Patianna M., Renzulli A., Resta F., 2009, Neotettonica e stazionamenti marini. Esempi e prospettive di ricerca nella Puglia centro-meridionale.,

Penisola salentina_ geologia e pericolosità geologiche, Lecce, 2009,

Abstract

Il concetto di stazionamento marino si può esprimere attraverso coppie numeriche "quota media - intervallo ...

Il concetto di stazionamento marino si può esprimere attraverso coppie numeriche "quota media - intervallo di tempo". Se dal punto di vista delle oscillazioni eustatiche lo stazionamento può essere considerato una interruzione delle variazioni del livello del mare di durata sino a circa 10.000 anni (Shackleton, 2000), in geologia si può intendere come una sosta del livello del mare intorno ad una quota per un tempo sufficiente alla formazione di depositi o forme.

Le Murge e il Salento sono caratterizzate da ripiani e scarpate (Di Geronimo, 1970; Ciaranfi et alii, 1988) interpretati rispettivamente come superfici marine terrazzate e falesie costiere del Pleistocene Medio e Superiore. Tali depositi e forme costituiscono i riferimenti principali nello studio degli stazionamenti marini. Il sollevamento tettonico meso-tardo quaternario della Puglia centro-meridionale è però interpretato nei modi più diversi_ costante, oppure variabile o polifasato; intervallato o meno da subsidenza; e ancora unitario o a blocchi con rigetti variabili; con dislocazioni recenti rispetto a blocchi più stabili; e infine uniforme o con basculamenti. Anche i tassi di sollevamento sono valutati in vari modi con valori compresi in genere tra 0,2 e 0,5 mm/anno. Per il Pleistocene Superiore, che ben si presterebbe a tali stime in virtù delle facies deposizionali, occorre rilevare la mancanza di accordo tra gli Autori per ciò che attiene alla profondità di deposizione dei sedimenti a Strombus bubonius (cfr. Cotecchia et alii , 1971; Dai Pra & Hearty, 1988). Realmente questionabile risulta quindi l'attività neotettonica dei due settori dell'Avampaese Apulo.

Da circa 10 anni sono in corso studi per l'individuazione di indicatori degli stazionamenti marini nelle Murge e nel Salento. Sono state ridefinite le "sabbie a brachiopodi", già indicate come probabile deposito marino terrazzato, risultate interposte stratigraficamente tra le Calcarenti di Gravina e i depositi corrispondenti alle Argille subappennine (Auct.). A Capo San Gregorio (Castrignano del Capo) sono stati studiati conglomerati e brecce interpretati dagli Autori precedenti come_ depositi continentali di falda; depositi di spiaggia relativi a una paleolinea di costa a 3-4 m s.l.m.; e ancora come depositi della cosiddetta formazione di Leuca datata al Pliocene Inferiore. Se quest'ultima unità è rappresentata in tale zona, essa non ha comunque l'estensione cartografata da Bossio et alii (1987), trattandosi principalmente di depositi continentali di falda e livelli di brecce intraclastiche in depositi di scarpata di piattaforma carbonatica.

A Santa Maria di Agnano (Ostuni) è stato individuato un deposito misto in fratture carsificate a quote di circa 180-200 m s.l.m. La componente biogenica è caratteristica di ambienti a praterie di Posidonia, mentre quella vulcanoclastica è rappresentata per lo più da pomici a composizione riolitica. L'individuazione dell'attività vulcanica originaria potrebbe indicare l'età di formazione del deposito, la cui prossimità a una antica linea di costa appare molto probabile.

In contrada Mazzucchi (Parabita) è stato individuato un deposito marino terrazzato con margine interno a quota 145 m e orlo esterno a 125 m s.l.m.. Sono rappresentante facies conglomeratiche di spiaggia mentre assenti sembrano essere quelle di piattaforma o retrobarriera, aspetto che riduce le probabilità di ottenere riferimenti cronologici.

Il sistema di grotte delle Mannute (Gagliano del Capo) presenta un consistente numero di cavità e grande la ricchezza di speleotemi. Nella Grotta Piccola, tra gli altri sono stati individuati con criteri morfologici e petrografici speleotemi interpretabili come accrescimenti freatici attualmente elevati 38,5 m sul livello del mare. Si tratterebbe di depositi chimici originati nella fascia intertidale e riferiti in letteratura a condizioni climatiche sia calde che fredde. Un gruppo di lavoro facente capo all'Università di Urbino ha in corso una serie di analisi petrogenetiche e radiometriche sulle suddette concrezioni. Si sta considerando anche un'ipotesi di accrezione analoga alle trays della letteratura internazionale.

Al fine di inquadrare cronologicamente il concrezionamento delle Mannute si possono considerare evidenze e ipotesi avanzate in letteratura (quote e paleobatimetrie di depositi con S. bubonious, tettonica quaternaria, variazioni eustatiche) in relazione al succedersi delle oscillazioni glacioeustatiche medio pleistoceniche globalmente ricostruito. L'insieme di questi elementi consentirebbe di ipotizzare la formazione degli accrescimenti freatici durante l'intervallo di tempo compreso tra gli stage isotopici marini 5 e 7 (v. figura), mentre per gli altri depositi riferibili a stazionamenti marini le rispettive età dovrebbero essere anteriori. Si tratta comunque di un "esercizio accademico" considerando le già esposte differenti vedute circa la mobilità neotettonica nonché il fatto che alcuni Autori considerano stabile il settore del Capo di Leuca già dall'ultima parte del Pleistocene Medio (Mastronuzzi et al., 2007). Proprio nelle differenze interpretative risiedono comunque le buone prospettive di ricerca in questo importante settore delle scienze della Terra.

Riferimenti Bibliografici

Bossio A., Mazzei R., Monteforti B., Salvatorini G. (1987) - Evoluzione paleogeografica dell'area di Leuca nel contesto della dinamica Mediterranea. Quad. Ric. Cent. St. Geot. Ing., 11.

Ciaranfi N., Pieri P. & Ricchetti G. (1988) - Note alla carta geologica delle Murge e del Salento (Puglia centromeridionale). Mem. Soc. Geol. It., 41.

Cotecchia V., Dai Pra G., Magri G. (1971) - Sul Tirreniano della costa ionica salentina (Puglia). Datazione di un campione di coralli col metodo Th230-U244. Geol. Appl. Idrogeol., 6.

Dai Pra G., Hearty P.J. (1988) - I livelli marini pleistocenici del Golfo di Taranto. Sintesi geocronostratigrafica e tettonica. Atti 74 Congr. SGI.

Di Geronimo I. (1970) - Geomorfologia del versante adriatico delle Murge di SE (zona di Ostuni, Brindisi). Geol. Romana, 9.

Imbrie J., Hays J.D., Martinsen D.G., McIntyre A., Mix A.C., Morley J.J., Pisias N.G., Prell W.L., Shackleton N.J. (1984) - The orbital theory of Pleistocene climate_ Support from a revised chronology of the marine d18O record. In_ Berger et alii, Milankovich and climate.

Mastronuzzi G., Quinif Y., Sansò P. Selleri G. (2007) - Middle-Late Pleistocene polycyclic evolution of a stable coastal area (southern Apulia, Italy). Geomorphology, 86.

Shackleton N.J. (2000) - The 100,000-year ice-age cycle identified and found to lag temperature, carbon dioxide, and Orbital eccentricity. Science, 289.

Delle Rose M., Internò G., 2009, The instability of Montemesola-Monte Salete (south Italy). A study area to predict landslides through the Bradanic Trough.,

Geophysical research abstracts (Online) 11 (2009).,

Abstract

Within a vast territory between Puglia and Basilicata regions (south Italy) a number of towns ...

Within a vast territory between Puglia and Basilicata regions (south Italy) a number of towns and productive areas are located on the top of the so called "Bradanic Trough series", especially near terraced-like slope breaks due to difference of erodibility between pelites (Argille Azzurre group) and upper calcarenitic units belonging to the

same aforementioned series or to the "marine terraced deposits". These places had been selected at least since the Neolithic Age owing to their topographic dominating position as well as the presence of contact springs just along the pelites and calcarenites stratigraphic boundaries. Because of landslides, historical settlements had been

repeatedly damaged up to be completely evacuated during mediaeval or modern ages.

The case study of the destroyed pre-Roman Monte Salete village and the present neighbouring Montemesola town (Taranto province) offer the possibility to examined two different stages of the evolution of the extensive hydrogeological instability which involve the slopes of both ancient and modern settlements. As a consequence,

some basic aspects of the evaluation of the hazard and of the mass movements forecasting can be focussed. The landslides recognized mainly consist of rock falls, rock slides and rock spreads and usually appear to be stabilized. As show the field evidences, falling of blocks of upper calcarenites from the edge of the terraces have

repeatedly occurred and appear to be the most frequent type of landslide of the area. Moreover, several incipient block falls have been identified, especially where the base of the terrace's edges are weathering weakened and deeply eroded. Tectonic fractures inside the upper calcarenites drive the surfaces of the detachment of the blocks.

Other blocks overlay sheared and squeezed silty-marls, and have been recognized as translational rock slides displaced along planar or slightly curved surfaces with travel angles comprise between 25° and 40°. Several blocks of top calcarenites result moderately subsided into underlying softer yellowish grainstone and pelites.

These blocks are dissected by cracks developed along joints which are partially filled with flowed and squeezed soft materials. They are classified as rock spreads, whose increasing of original linear dimension can be estimated between 5 and 10 %. Finally, pelitic block topples, delimited by joints and rebound fractures, frequently occur in

the quarries of Montemesola-Monte Salete area.

Delle Rose M., Elia T., 2009, Tipi morfo-sedimentologici delle coste adriatiche di Lecce e Brindisi,

Penisola salentina_ geologia e pericolosità geologiche, Lecce, 2009,

Abstract

Le coste orientali del Salento possono essere classificate in base alle principali caratteristiche morfo-sedimentologiche (cfr. ...

Le coste orientali del Salento possono essere classificate in base alle principali caratteristiche morfo-sedimentologiche (cfr. Ferretti et al., 2003). Quelle in provincia di Lecce tra Torre San Gennaro e le Cesine, sono coste definite "di litorale diritto". A sud dell'ultima località e sino al Capo di Leuca, si hanno, con qualche eccezione (ad es. foce degli Alimini), coste rocciose alte dette "piattaformali". Le coste della provincia di Brindisi sono invece per lo più terrazzate. A differenza delle coste dell'alto e medio Adriatio e di quelle foggiane e baresi, per quelle salentine l'apporto terrigeno (quarzo, minerali pesanti, feldspati) è subordinato al biodetrito prodotto sui fondi a Posidonia e Coralligeno, mentre il disfacimento delle falesie non apporta significativi contributi (Tropeano e Spalluto, 2006; Delle Rose e Elia, 2008).

I sistemi deposizionali (spiagge, cordoni litorali, dune), così come i substrati litoidi, sono interessati da processi di erosione diversamente descritti e valutati nella letteratura tecnica e scientifica, oltre a essere oggetto di dispute politico-amministrative e particolare attenzione mediatica. L'attuale interesse su tale problematica è legata all'instaurarsi di una vera e propria industria delle spiagge che ha un fatturato, secondo alcune stime, di 13 miliardi di EUR l'anno (pari a circa l'1% del prodotto interno lordo nazionale), con un valore medio di oltre 1000 EUR per mq di arenile. Oltre a cause antropiche, occorre considerare che secondo una accreditata tesi scientifica circa il 70% delle spiagge del pianeta subisce processi di erosione in relazione a variazioni climatiche plurisecolari.

Lungo la costa adriatica leccese "di litorale diritto" affiorano bassi e poco pronunciati promontori rocciosi di Calcareniti di Gravina (Auct.), che sottendono numerose falcature sabbiose e, come nel caso dell'area naturalistica delle Cesine, offrono l'appoggio a cordoni dunari. L'entroterra è formato da pianori carsici elevati pochi metri sul mare ed estesi sino a qualche chilometro, sede di frequenti episodi di formazione di doline di crollo. Ad esempio, nel 1993 a Casalabate, un repentino sprofondamento ha dapprima determinato la distruzione di due edifici per poi indurre, a seguito del propagarsi di lesioni a edifici contigui, l'inagibilità e infine la demolizione di un intero isolato. Nel 2000 una dolina formatasi in prossimità della battigia è stata invece in breve colmata dalle sabbie litorali.

Anche le Cesine sono particolarmente interessate dalla subsidenza carsica. Qui le doline di crollo sono visibili solo per brevi periodi, prima che la rapida ricrescita delle piante acquatiche ne mascheri la presenza. Al pari di altri specchi d'acqua costieri della Puglia, le paludi delle Cesine sono tradizionalmente considerate "retrodunari". Tuttavia non sono stati riscontrati elementi a sostegno di un origine per sbarramento di insenature operato da cordoni.

Studi condotti anche in altre località costiere della Puglia centro-meridionale (Egnazia, Palude del Capitano, Porto Cesareo, ecc.) con caratteristiche morfo-sedimentologiche analoghe a Casalabate e Cesine ma a diverso stadio evolutivo, hanno evidenziato l'incidenza dei fenomeni carsici e permesso di elaborare un modello che prevede_ il collasso delle volte di cavità poco profonde; l'allargamento e la successiva coalescenza delle doline di crollo; l'erosione dei diaframmi rocciosi separanti gli specchi d'acqua dal mare; l'ingressione marina oppure la formazione di cordoni dunari (Delle Rose, 2007).

Il tipo morfo-sedimentologico a coste rocciose alte "piattaformali" presenta caratteristiche peculiari tra le Cesine e Otranto. Qui i pianori costieri sono in genere elevati oltre una decina di metri e delimitati da falesie verticali. Anche in questo settore sono attivi i processi carsici ma particolarmente incidenti sulle dinamiche evolutive sono i frequenti dissesti gravitativi (crolli, ribaltamenti, collassi) che affliggono le falesie.

Sia le falcature sabbiose lungo i tratti "di litorale diritto" che le pocket beach che interrompono le coste alte "piattaformali" (ad es. spiaggia di Torre dell'Orso) sono soggette a processi di erosione più o meno intensi. In base a uno studio commissionato dalla Provincia di Lecce (Refolo et al., 2007), marcati arretramenti affliggono almeno il 40% delle spiagge del Salento leccese.

La costa brindisina è costituita da falesie alte sino a oltre 10 m s.l.m. intagliate in sabbie-argillose semicoerenti attribuite alla formazione di Gallipoli e ai depositi marini terrazzati, con l'eccezione del tratto Punta Penne - Capo di Torre Cavallo, dove affiora un corpo calcarenitico interpretato come barra costiera fossile (Loiacono, 2007). Frequenti franamenti delle falesie sabbioso-argillose alimentano sottili e discontinue spiagge apparentemente senza determinare significative aggradazioni.

La formazione di Gallipoli e i depositi marini terrazzati, in virtù dell'evoluzione meso-pleistocenica del Salento, potrebbero comunque contenere depositi sabbiosi con caratteristiche idonee per il ripascimento delle spiagge attualmente in erosione (Delle Rose e Elia, 2008). Per tale questione e in base a quanto si apprende dalle cronache giornalistiche, mentre sono stati esclusi prelievi di sabbie dai prospicienti fondali marini, sembrano invece prendere quota l'ipotesi di importazione da altre aree geografiche (Albania, Calabria, ecc.). Qualora prevalga la scelta politica-amministrativa di procedere al ripascimento, appare opportuno rammentare che la caratterizzazione sedimentologica delle sabbie da utilizzare dovrà essere adeguatamente definita sia per scongiurare impatti ecologicamente non sostenibili che per evitare di innescare ulteriori processi erosivi.

Riferimenti bibliografici

Delle Rose M. (2007) - Studi per la previsione delle dinamiche evolutive della costa adriatica ad est di Lecce. Geologi e Territorio, n.3/4.

Delle Rose M., Elia T. (2008) - Aspetti geologici della conservazione delle spiagge del Salento. Geologi e Territorio, n. 1/2.

Ferretti O., Delbono I., Furia S., Barsanti M. (2003) - Elementi di gestione costiera. Tipi morfo-sedimentologici dei litorali italiani. ENEA.

Loiacono F. (2007) - Growth process of a long-lived Pleistocene spit along the Adriatic Coast (Brindisi, Southern Italy). Sesto Forum Italiano di Scienze della Terra, Epitome, 2.

Refolo G., Sterponi L., Moschettini F., Urritia C., Ciurlia S., Perrone R. (2007) - Sistema di monitoraggio satellitare delle aree costiere della Provincia di Lecce. 10 Conf. ESRI.

Tropeano M., Spalluto L. (2006) - Present-day temperate-type carbonate sedimentation on Apulia shelves (southern Italy). GeoActa, n. 5.

Delle Rose M., Beccarisi L., Zuccarello V., 2009, Geomorphological and ecological researches inferring swamp areas inside endorheic cacthment basin_ The Asso graben-polje case study (south Italy).,

Geophysical research abstracts (Online) 11 (2009).,

Abstract

Peoples living inside flat karstic areas frequently deal with both socio-economic and environmental problems related ...

Peoples living inside flat karstic areas frequently deal with both socio-economic and environmental problems related to the superficial waters management. Karst morphologies, such as dolines and water sinks mostly, characterize the plane territory of Salento (southern Italy). Since their first settlements, Salento landscapes had

been modified to drain surface waters, discharge floods and reclaim marshlands.

This contribution deals with the Asso graben-polje which is about 200 kmq wide and lies in a regional lowered tectonic structure. It is highly vulnerable owing to both flooding and groundwater pollution and the hazard due to the occurrence of sinkholes is impending. The Asso streams is network of natural and artificial channels which

was linked to six water sinks about 75 years ago, i. e. during the last extensive hydrographic arrangement to solve flooding and epidemiological problems. At present, the terminal sinks of the Asso fluvial-karst system absolved the functions of_ storm water drainage wells, aquifer remediation-related wells and underground injection regulated

wastewater disposal systems. So, the water management of the system is an hard task, being the mitigation of the amplitude of flooding events, achieved by means of the increasing of water sinks discharge, in contrast with the safeguard aquifers by pollutant displacements and the need to protect the public health.

In spite of the efforts made till now by Public Bodies, the knowledge related to the speleogenesis and the hydraulic properties of the sinks is disregarded by the current water resource management. The carried out geomorphological researches allow us to distinguish natural, partially modified and human bored water sinks. Some of the natural water sinks can be described us collapse dolines, but a number of them present different origin and development, as karst wells and karst shaft. To each water sink type, specific drainage properties can be assigned.

Even if the depressions prone to be flooded are thought by geologists as hazard zones, they also represent ecologically significant habitats. Moreover, natural vegetation is a good indicator of the local environmental characteristics of the hydrographical system. So, this study also dealt with the definition of the plant communities and the characterization of the habitats related to such communities. Through the sampling and the analysis of the hydrophitic and riparian vegetation, a series of plant communities is been characterized. Such communities responds to the length of the period of flooding, to the typology of substratum and to the form of the river bed

section. In order to make tools useful to the catchment basin management, existing and collected geological and ecological data are in phase of implementation in a Geographical Information System database.

Delle Rose M., 2009, Segnalazione di rapide veicolazioni di inquinanti nella pietra leccese (pozzo Cozza-Guardati, Lecce).,

Penisola salentina_ geologia e pericolosità geologiche, Lecce, 2009,

Abstract

La struttura geologica ed idrogeologica del territorio di Lecce è, per alcuni importanti aspetti, descritta ...

La struttura geologica ed idrogeologica del territorio di Lecce è, per alcuni importanti aspetti, descritta solo parzialmente in letteratura (Baldassarre et alii, 2000). Oltre alla falda profonda dell'acquifero cretacico (in pressione in corrispondenza di buona parte dell'abitato) più a oriente falde superficiali sono sostenute da acque marine di ingressione e contenute in acquiferi miocenici e plio-pleistocenici idraulicamente comunicanti tra loro e con l'acquifero profondo. L'approvvigionamento idrico è stato garantito per secoli da pozzi scavati a mano nei depositi miocenici su cui è stata eretta la città (oltre che dall'acqua piovana raccolta in cisterne). Di tali acque sotterranee non è stato ancora elaborato uno schema idrogeologico che ne giustifichi le caratteristiche.

Sotto l'impulso dello scienziato leccese Cosimo De Giorgi al volgere del XIX secolo venne costruito un acquedotto cittadino servito da un pozzo (il Cozza-Guardati) appositamente scavato nella pietra leccese e nella Formazione di Galatone (Delle Rose, 2005). Nel 1906 "con un impianto di sollevamento a guisa di noria [...] la portata si appalesava costante ed intorno ai 2700 mc nelle 24 ore [... Nel 1929 la struttura passò all'Ente Acquedotto Pugliese che riversò le acque] nel Grande Sifone leccese in aggiunta ed integrazione delle acque del Sele, specialmente nei cicli d'interruzione. [...] Il tributo è stato sempre discreto, poiché in tempo di magra la falda rendeva nell'anno mc. 1.339.534 pari a litri secondo 42,27, come nell'anno 1948-1949, e nell'anno della più alta resa, il 1956-1957, è stato di mc. 2.729.643 pari a litri secondo 86,55 [...infine] sopravvenuto nel 1959 l'inquinamento della falda ogni espurgo prolungato è risultato vano, in quanto le analisi hanno rivelato la presenza di detersivi non biodegradabili e l'acqua nemmeno utilizzabile a scopo industriale" (Caruso, 1976). In seguito, a più riprese l'Acquedotto Pugliese ha provato a rendere nuovamente fruibile l'opera mediante prolungati emungimenti, senza però riscontare variazioni della qualità delle acque.

Il problema della salvaguardia delle acque sotterranee nel perimetro urbano è tornato recentemente all'attenzione dell'opinione pubblica a causa dell'inquinamento di livelli idrici superficiali, e probabilmente della falda profonda, da idrocarburi fuoriusciti da depositi di carburanti.

Nel periodo compreso tra dicembre 2004 e luglio 2006 è stata svolta, grazie alla cortese collaborazione del Dipartimento di Lecce dell'Acquedotto Pugliese, una attività di misurazione di parametri chimico-fisici e batteriologici su campioni d'acqua prelevati lungo la galleria drenante del Cozza-Guardati, i cui risultati sono stati già parzialmente pubblicati (Delle Rose, 2005).

Il residuo salino è stato costantemente superiore a 1 g/l, mentre sono state rilevate concentrazioni di Cl- maggiori di 200 mg/l, e di NO3- compresi tra 35 e 45 mg /l; raramente sono stati riscontrati tracce di NO2- .

La contaminazione fecale è risultata quasi sempre presente ma variabile con una punta di 223 coliformi fecali (unità formanti colonia) per 100 ml d'acqua rilevati in campioni prelevati il 15 aprile 2005 (vedi figura). Per verificare il legame con le precipitazioni meteoriche sono stati usati i dati della stazione pluviometrica del Campus dell''Università di Lecce, gentilmente resi accessibili dal responsabile scientifico della struttura. E' stata così riscontrata una buona correlazione tra il tenore di inquinamento fecale e gli episodi di pioggia avvenuti da 1 a 5 giorni prima dei prelievi. Con piogge nulle nei cinque giorni precedenti i coliformi fecali sono risultati compresi tra 0 e 21 ufc/100 ml, mentre in concomitanza anche con pochi millimetri di pioggia l'inquinamento batterico passava ad almeno 46, sino a oltre 100 ufc/100 ml.

Risultava quindi molto probabile una relazione causa-effetto tra piogge e veicolazione degli inquinanti. D'altra parte lungo la galleria del pozzo Cozza-Guardati erano state osservate tracce di "discontinui flussi idrici, probabilmente relativi ad altrettanti episodi di pioggia e veicolati da fratture allargate dal carsismo" (Delle Rose, 2005). Una conferma a tale ipotesi si è avuta nel corso di un sopralluogo effettuato il 21 gennaio 2009, in quanto da un sistema di fratture prossimo al pozzo circolare fuoriusciva un rivolo d'acqua. Le stazioni meteo "Lecce Est" e "Lecce Ovest" (i cui dati sono stati consultati presso il sito meteosalento.it) hanno riportato per quel giorno rispettivamente 46 e 47 mm di pioggia, relativi a un episodio iniziato all'incirca a metà del giorno precedente. I campioni prelevati in quella occasione sono risultati particolarmente contaminati da coliformi, con alti valori di escherichia coli.

Quanto osservato e dedotto presso il pozzo Cozza-Guardati è un significativo esempio di come rapide veicolazioni (ore-giorni) di sostanze inquinanti avvengano anche in zone definite "a media vulnerabilità con tempo di permanenza di un inquinante in zona anidra compreso tra 1 e 20 anni" (cfr. sito web del SIT della Provincia di Lecce, "Studio preliminare per la scelta dei siti candidati ad ospitare impianti di smaltimento dei rifiuti"). Tale stima di permeabilità a grande scala deve essere quindi ritenuta un parametro medio ma non significativo per valutazioni puntuali.

Si conferma e si sottolinea quindi quanto già emerso in precedenti studi, ossia che solo l'analisi geologica di dettaglio può superare i limiti delle carte di vulnerabilità delle falde ottenute con metodi parametrici, e ciò specie laddove, circostanza molto frequente nel Salento, sistemi carsici permettono rapide veicolazioni in falda di sostanze inquinanti senza sostanziali effetti di diluizione e filtrazione (Delle Rose, 2001; Delle Rose et al., 2007).

Riferimenti bibliografici

Baldassarre R., Lucarelli A., Quarta F., Tedesco P. (2000) - Studio di verifica dello stato qualitativo della falda, Provincia di Lecce.

Caruso V. (1976) - Compendiario sugli acquedotti pugliesi e lucani, Palo del Colle.

Delle Rose M. (2001) - Geological constraints on the location of industrial waste landfills in Salento karst areas. IV Water Pollution, Wessex Institute of Technology.

Delle Rose M. (2005) - Il pozzo Cozza-Guardati (Lecce, Salento). Geologi e Territorio, n. 1/2.

Delle Rose M., Parise M., Andriani G.F. (2007) - Evaluating the impact of quarrying on karst aquifers of Salento (southern Italy). Geological Society Special Publication, 279.

Delle Rose M., 2009, Dalle conoscenze geologiche alla valutazione delle pericolosità. Casi di studio nel Terziario e Quaternario del Salento.,

Penisola salentina_ geologia e pericolosità geologiche, Lecce, 2009,

Abstract

Le carte geologiche costituiscono il tramite fondamentale per l'inserimento delle conoscenze geologiche (geological prior information) ...

Le carte geologiche costituiscono il tramite fondamentale per l'inserimento delle conoscenze geologiche (geological prior information) in processi decisionali di governo del territorio relativi a_ dissesti idrogeologici e geomorfologici, inquinamento delle falde idriche, dinamiche costiere, stabilità tettonica regionale, risposte sismiche locali, eccetera. Esse sono interpretazioni soggettive influenzate dalla formazione, esperienza e capacità dei rilevatori, dallo stato delle conoscenze geologiche del periodo di elaborazione e dallo "stile di pensiero" della comunità scientifica o del singolo che le ha prodotte. Quelle tradizionali, cioè su supporto cartaceo, mancano delle informazioni sui modi di raccolta e interpretazione dei dati (aspetto che non permette di valutarne i relativi gradi incertezza) e costituiscono "documenti immutabili" non predisposti a recepire correzioni o migliorie né a essere integrati con altri tematismi con livelli di incertezza, anche perché i fruitori ne ignorano in genere gli aspetti ermeneutici (interpretativi).

Professionisti e ricercatori che lavorano nella penisola salentina dispongono di numerose opzioni per elementi e concetti litologici, stratigrafici, strutturali, tettonici e morfologici da utilizzare, preferibilmente in modo critico, nelle elaborazioni di carte geologiche e altri prodotti intellettuali. Infatti, gran parte delle conoscenze geologiche apportate dopo la pubblicazione della seconda edizione della CGI a scala 1_100.000 attendono la validazione scientifica dalla "massa critica" dei geologi e si aggiungono, piuttosto che sostituirsi, a quelle preesistenti. Peraltro il processo di validazione è talvolta complicato dalla mancanza nelle pubblicazioni di adeguate informazioni su_ affioramenti studiati, ragionamenti teorici, procedimenti analitici e accessibilità ai campioni.

Così, considerando le conoscenze litostratigrafiche, mentre segnalazioni pionieristiche di depositi oligocenici e aquitaniani (De Giorgi, 1922; D'Alessandro e Palmentola, 1978; Palmentola, 1987) hanno avuto conferma nella validazione della Formazione di Galatone da parte della Commissione Italiana di Stratigrafia, i rapporti stratigrafici tra pietra leccese (unità storica benché mai formalizzata) il livello-guida piromafo e le Calcareniti di Andrano sono oggetto di varie interpretazioni (Delle Rose, 2001, 2008; v. schema tettono-stratigrafico). E ancora si possono considerare le calcareniti del Salento, unità definita dai rilevatori della seconda edizione della CGI che andrebbe a seconda degli Autori abrogata, sostituita con nuove unità litostratigrafiche, correlata almeno in parte con le Calcareniti di Gravina (già proposta come formazione da Azzaroli, 1968), considerata espressione di un ciclo sedimentario, ecc. (cfr. Delle Rose, 2006). Ulteriore esempio è costituito dalle sabbie a brachiopodi, in origine indicate come probabile deposito marino terrazzato e successivamente collocate tra le Calcareniti di Gravina e i depositi corrispondenti alle Argille subappennine ossia la formazione di Gallipoli (Delle Rose e Medagli 2007a,b). In quest'ultima sono stati rinvenuti e studiati livelli vulcanoclastici che rafforzano la correlazione con i depositi della Fossa Bradanica (Delle Rose 2008b; Delle Rose et alii, 2007).

In geologia strutturale pochi aspetti sono stati approfonditi mentre rimangono insolute questioni rilevanti quali le fasi di attività delle faglie principali. E ancora, in geomorfologia nuove conoscenze offrono numerosi riferimenti per la comprensione della geologia del Quaternario del Salento (specie di quello recente), con importanti implicazioni neotettoniche, paleoambientali e paleoclimatiche.

Una conseguenza dell'ampliamento del complesso delle possibili ricostruzioni alternative dell'assetto e dell'evoluzione geologica del Salento, è stata il moltiplicarsi delle scelte dei parametri per la zonazione e quantificazione delle pericolosità. I rilevamenti geologici eseguiti (v. anche i lavori presentati come poster), di cui si portano alcuni esempi, sono stati finalizzati a produzioni cartografiche utilizzabili per_ definirne i gradi di incertezza, l'inserimento nei processi di validazione delle conoscenze e la valutazione delle pericolosità geologiche.

Bibliografia essenziale

Azzaroli A. (1968) - Studi illustrativi della CGI - Formazioni geologiche. SGd'I.

D'Alessandro A., Palmentola G. (1978) - Sabbie a Brachiopodi, una nuova unità del Salento leccese. Riv. It. Paleont., 84.

De Giorgi C. (1922) - Descrizione geologica e idrografica della provincia di Lecce.

Delle Rose M. (2001) - Salento Miocene_ a preliminary paleoenvironmental reconstruction. Thalassia Salentina, 25.

Delle Rose M. (2006) - Mediterranean Pliocene events in the Salento geological record. Thalassia Salentina, 29.

Delle Rose M. (2008a) - The Chattian-Messinian Salento super-sequence and its relation with tectonic and paleoclimate. Convegno GEOSED, Bari.

Delle Rose M. (2008b) - Eustatic-climate versus tectonic control of Pliocene-Lower Pleistocene sequence stratigraphic surfaces (Salento, south Italy). Convegno GEOSED, Bari.

Delle Rose M., Medagli P. (2007a) - The Lower Pleistocene succession of Contrada Torsano. Thalassia Salentina, 30.

Delle Rose M., Medagli P. (2007b) - Some inputs to the pre-Tyrrhenian sea level stands reconstruction (southern Apulia). Convegno FIST-Geoitalia, Rimini.

Delle Rose M., Santi P., Renzulli A. (2007) - Volcanogenic sediments of the Apulian Foreland_ implications on paleo-environmental and provenance. Convegno FIST-Geoitalia, Rimini.

Palmentola G. (1987) - Lineamenti geologici e morfologici del Salento leccese. Convegno sulle conoscenze geologiche del territorio salentino, Lecce.

Cacciatore G., Delle Rose M., Nicchiarico C., 2009, Considerazioni sulla previsione degli effetti indotti da eventi sismici nell’area delle cave ipogee di Gallipoli.,

Penisola salentina_ geologia e pericolosità geologiche, Lecce, 2009,

Abstract

"Gallipoli 29 Maggio 1897. Iersera 28 alle ore 23 e 40 min. [...] leggiera scossa ...

"Gallipoli 29 Maggio 1897. Iersera 28 alle ore 23 e 40 min. [...] leggiera scossa di terremoto sussultorio, seguita da una seconda e più sensibile di terremoto ondulatorio della durata di 3 a 4 secondi. Direzione SE-NW". Così il cronista Carlo Mazzarella commentava le percezioni locali di due eventi tellurici avvertiti in tutta la provincia di Lecce (De Giorgi, 1898). Nelle sintesi storiche dello scienziato leccese, la frequenza degli eventi sismici nella cittadina ionica è indicata come una delle più alte di tutto il Salento , benché di bassa intensità.

La successione sedimentaria di Gallipoli rappresenta un riferimento internazionale per il Quaternario, e per il Tirreniano in particolare. La seconda edizione della CGI a scala 1_100.000, avvalendosi delle stratigrafie prodotte dall'Ente Irrigazione, riconosce due unità in eteropia di facies denominate calcareniti del Salento e formazione di Gallipoli. Quest'ultima è costituita da due litotipi sovrapposti, prevalentemente marnoso-argilloso quello inferiore e limo-sabbioso quello superiore. Vari Autori hanno attribuito ai depositi marini terrazzati le calcareniti sovrastanti la formazione di Gallipoli, da tempo utilizzate per l'estrazione di materiali per l'edilizia.

L'estrazione è avvenuta con cave a cielo aperto o ipogee, queste ultime presenti soprattutto nella zona Tajate, su cui la città si è estesa dagli anni '50 con il progressivo esaurirsi dell'attiva estrattiva e scarsa attenzione rispetto all'esposizione al pericolo per edifici e infrastrutture. Vari episodi di sprofondamento sono stati registrati negli ultimi vent'anni nella area delle cave ipogee. L'ultimo e più grave si è verificato tra il 29 marzo e il 1 aprile 2007 e ha comportato lo sgombero di vari edifici con 140 persone sfollate (Delle Rose, 2007) e disagi per le locali attività produttive.

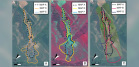

Dopo tale episodio, il nucleo Speleo Alpino Fluviale del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, con l'ausilio del Gruppo Speleologico Neretino, ha eseguito esplorazioni finalizzate alla redazione di una prima cartografia delle cave ipogee (vedi figura). Più recentemente l'Autorità di Bacino della Puglia ha iniziato una serie di attività volte a definire caratteristiche, pericolosità e rischi del sito , oltre a pianificare un innovativo sistema di monitoraggio "in continuo" attualmente in fase di " taratura e messa a punto" . Uno degli atti amministrativi conseguenti a dette attività è stata l'interdizione al transito di veicoli pesanti ed una maggior "attenzione e controllo" dell'area in questione, anche con periodiche ispezioni in sotterraneo .

I rilievi geologici eseguiti nell'area di interesse hanno permesso di definire con particolare dettaglio le caratteristiche stratigrafiche dalle marne argillose alle calcareniti, lo stato di fratturazione degli ammassi rocciosi e di collocare lo sviluppo plano-altimetrico delle cave ipogee in un modello tridimensionale del sottosuolo.

Al fine delle valutazioni di pericolosità e rischi, occorre considerare che "le analisi di stabilità delle cavità vengono normalmente condotte con procedimenti molto semplificati. La complessità del problema richiederebbe studi che tengano conto della reale geometria (molto irregolare) delle cavità e delle proprietà dei materiali, sotto carichi di lunga durata e sotto stati di coazione indotti da variazioni termiche e di umidità. Quasi nulle sono le conoscenze sull'effetto delle cavità nei riguardi dell'amplificazione locale del sisma e degli effetti sui sovrastanti edifici" (Evangelista, 1991). Queste affermazioni scritte quasi vent'anni fa per la città di Napoli sembrano potersi adattare all'odierna situazione di Gallipoli.

Contributi scientifici sono stati apportati da ricerche storico-archivistiche. Così ad esempio per il terremoto distruttivo del 1930 che colpì la zona del Monte Vulture è stato evidenziato come la presenza di "ipogei non consolidati [...] situati in prossimità del piano campagna" ha costituito una importante concausa degli ingenti danni registrati a seguito dell'evento tellurico (Gizzi, 2003).

Recentemente l'Ordine dei Geologi della Campania (delibera 181/2007) nell'ambito degli indirizzi dettati in materia di microzonazione sismica, ha incluso nell'elenco dei siti ad elevata pericolosità (comprendente: versanti instabili, terreni soggetti a liquefazione, aree soggette a rottura per faglia, fattori morfologici amplificanti, ecc.) anche "zone carsiche o comunque soggette a collasso per la presenza di cavità ipogee".

Occorre anche rilevare che in forum telematici di carattere geologico, le cavità ubicate al di sotto di edifici sono talvolta percepite come un fattore positivo, posto il fatto che lo spessore sia idoneo a sostenere i carichi (in presenza ovviamente di forze sismiche) e che le condizioni geo-strutturali dell'ammasso roccioso siano integre. La presenza delle cavità sarebbe un beneficio, in quanto le "energie vibrazionali" non si propagano nel vuoto; le cave quindi costituirebbero una sorta di "smorzatore naturale" (www.geoforum.it).

In conclusione si sottolinea che per quanto bassa sia la probabilità che un evento sismico di una certa intensità possa interessare Gallipoli, la presenza di ampie cave ipogee ubicate al di sotto di numerosi edifici unitamente allo stato di fratturazione degli ammassi rocciosi, impone comunque di prevedere possibili scenari degli effetti indotti. In particolare appare opportuno suggerire l'esecuzione non solo di analisi di stabilità in condizioni dinamiche ondulatorio-sussultorie (per volte, pareti e pilastri di sostegno delle cave ipogee) ma anche per una caratterizzazione geotecnico-strutturale dello stato delle masse rocciose coinvolte (alterazioni, fessurazioni, lineazioni e piani di rottura) e "sismico-stratigrafica" per un parametrizzazione in base alle "categorie di sottosuolo " con riferimento alle attuali NTC.

Riferimenti bibliografici

De Giorgi C. (1898) - Ricerche sui terremoti avvenuti in Terra d'Otranto dall'XI al XIX secolo.

Delle Rose M. (2007) - La voragine di Gallipoli e le attività di Protezione Civile dell'IRPI-CNR. Geologi e Territorio, 4/1.

Evangelista A. (1991) - Cavità e dissesti nel sottosuolo dell'area napoletana. In atti del convegno "Rischi naturali ed impatto antropico nell'area metropolitana napoletana", Acta Neapolitana.

Gizzi F.T. (2003) - Effetti del terremoto irpino del 1930_ cause geologiche del danno nell'area del Vulture. Atti 22° convegno GNGCT.

Alfarano A., Delle Rose M., Lucrezio D., Orlanducci L., Resta F., Vitale A., 2009, Rilevamento e cartografia geologica digitalizzata del territorio di Lecce.,

Penisola salentina_ geologia e pericolosità geologiche, Lecce, 2009,

Abstract

Scopo del presente lavoro è quello di definire elementi utili ad agevolare il rilevamento geologico ...

Scopo del presente lavoro è quello di definire elementi utili ad agevolare il rilevamento geologico e le interpretazioni stratigrafiche. L'abitato di Lecce è ubicato su un horst a struttura complessa dove affiorano depositi miocenici (De Giorgi, 1922) attribuiti interamente alla pietra leccese (Rossi, 1969), oppure in parte anche alle Calcareniti di Andrano e ad una nuova unità denominata "formazione di Lecce" (Bossio et al., 2006). Le due interpretazioni si traducono in prodotti cartografici che differiscono per vari aspetti sostanziali. Anche l'assetto geologico profondo (e quindi il modello tridimensionale del sottosuolo) è ricostruito in modi differenti a seconda del numero, profondità e qualità dei sondaggi stratigrafici utilizzati dagli Autori. E' bene ricordare che l'istituzione delle Calcareniti di Andrano è "giustificata dal fatto che mentre nella pietra leccese i caratteri sono piuttosto costanti e uniformi, nelle Calcareniti di Andrano i caratteri sono molto diversi" (Martinis, 1967). Tale vago criterio distintivo ha determinato un proliferare di suddivisioni e schematizzazioni oltre a indurre ampia discrezionalità nelle distinzioni in affioramento e in perforazione.

L'importanza di adeguati strumenti cartografici risulta particolarmente evidente se si considera che il territorio di Lecce è interessato da varie pericolosità geologiche, come quella di allagamento già evidenziata da uno studio a scala provinciale finanziato dalla Provincia di Lecce e in seguito confermata dal Piano di bacino stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) elaborato dall'Autorità di Bacino della Puglia. Due sono i principali aspetti relativi alla protezione delle acque sotterranee e cioè l'intrusione salina e l'infiltrazione di sostanze inquinanti. Nel perimetro urbano, in particolare, sono stati riscontrati "focolai" di infiltrazione di sostanze organiche e chimiche già dal 1959 nel pozzo Cozza-Guardati. Problematica poco dibattuta localmente riguarda i potenziali dissesti per cedimento della volta di cavità, che a scala regionale sta invece ricevendo una certa attenzione. Altre questioni di interesse applicativo riguardano_ aspetti geotecnici della progettazione di fondazioni; locali condizioni di possibile amplificazione delle onde sismiche; conservazione di opere monumentali e individuazione delle cave per la sostituzione di elementi lapidei deteriorati; salvaguardia e valorizzazione delle aree archeologiche.

Le ricerche eseguite, svolte secondo le indicazioni della Commissione Italiana di Stratigrafia, sono finalizzate anche alla realizzazione di una cartografia geologica digitalizzata. Lo scopo è di elaborare un metodo computazionale per migliorare, piuttosto che sostituire, i prodotti cartografici esistenti e definire l'affidabilità delle conoscenze geologiche e i gradi di incertezza. Il prodotto cartografico in via di elaborazione differisce dai precedenti come evidenziato dalla figura che riproduce una interpretazione preliminare di un'area urbana circostante l'ospedale.

Occorre anzitutto sottolineare che il depocentro terziario di Lecce presenta proprio in corrispondenza dell'abitato un assetto tettono-stratigrafico piuttosto complesso. I depositi raggiunti in perforazione, specie a notevoli profondità (sino a 200-300 m) non sono in genere ascrivibili alle unità affioranti validate o meno. Inoltre non sono stati individuati elementi a sostegno della istituzione della "formazione di Lecce". Le calcareniti sovrapposte alla Formazione di Galatone sono state osservate in rapporto concordante e sono ascrivibili alla varietà merceologica tradizionale della pietra leccese denominata "bastarda".

Nel seguire dal basso verso l'alto le variazioni litologiche dei litotipi o delle varietà della pietra leccese, si osserva un sempre maggiore arricchimento di granuli marroni e verdastri (definiti negli di mineralogia rispettivamente fosfatici e glauconitici) sino a un predominio composizionale nel livello guida piromafo (propriamente detto; litofacies C di Delle Rose, 2001) ben descritto a Lecce e dintorni da Martelli (1931) è chiaramente individuabile anche in perforazione. Tale elemento caratterizza il passaggio stratigrafico dalla pietra leccese alle Calcareniti di Andrano. Se durante il rilevamento geologico si è in presenza di una calcarenite giallastra "marnosa" (così definita tradizionalmente ma non in maniera rispondente alle classificazioni petrografiche) priva di altre caratteristiche diagnostiche, è possibile stabilire l'appartenenza alle Calcareniti di Andrano o alla pietra leccese conoscendo la sua posizione rispetto al livello guida piromafo. Nel primo caso tale litotipo può essere considerata alla base delle Calcareniti di Andrano o nella sua parte superiore se si riesce a collocarla stratigraficamente rispetto a una facies calcarea intermedia.

Un elemento aggiuntivo che agevola il rilevatore nella ricostruzione della serie stratigrafica è dato dalla presenza alla base delle Calcareniti di Andrano di un banco di calcilutite ricco di biostrutture filiformi (del diametro di circa 1 mm) lineari o a matassa con patine di colore giallo "intenso". Questo livello non è mai stato rinvenuto a diretto contatto con il livello glauconitico della pietra leccese. Infatti tra essi è interposto un livello litologicamente analogo a quello superiore ma più chiaro e ricco di macrofossili (pecten, ostree, brachiopodi, echinidi, frammenti di alghe e coralli). Da sottolineare che il passaggio dalla pietra leccese (litofacies D e E di Delle Rose, 2001) al livello calcilutitico basale delle Calcarenti di Andrano è netto. Le litofacies C e D permettono correlazioni tra le successioni dell'horst di Lecce e del contiguo graben di Novoli, la cui interposta fascia di deformazione è il risultato di complesse intersezioni tra dislocazioni NNO-SSE e NO-SE, queste ultime attive probabilmente dal Pliocene.

Si evidenzia infine la necessità di definire lo status litostratigrafico delle varie unità distinguibili, prima tra tutte la pietra leccese, da considerare, in base ai codici di stratigrafia, unità tradizionale e del sottosuolo e per la quale si possono indicare alcune sezioni tipo.

BIBLIOGRAFIA

Bossio A., Foresi L.M., Margiotta S., Mazzei R., Salvatorini G., Donia F. (2006) - Stratigrafia neogenica-quaternaria del settore nord-orientale della provincia di Lecce. Geol. Rom., 39.

De Giorgi C. (1922) - Descrizione geologica e idrografica della provincia di Lecce.

Delle Rose M. ( 2001) - Salento Miocene_ a preliminary paleoenvironmental reconstruction. Thalassia Salentina, 25.

Martelli A. (1931) - Sui fosfati del leccese. Boll. Soc. Geol. It., 50.

Martinis B. (1967) - Note geologiche sui dintorni di Casarano e Castro (Lecce). Riv. It. Paleont., 73.

Rossi D. (1969) - Note illustrative della CGI, Fogli 203, 204, 213. Serv. Geol. It..

M.P. Salvador Sanchis , P. Cass%2F, D. Bartolini, L. Borselli, G. Mitaritonna, F. Santaloia, P. Lollino, L. Lanzellotti, M. Marchitelli, P.Blonda , P. Mairota, D.Torri., 2009, SUSTAINABILITY OF PRESENT SOIL AND LANDSCAPE MANAGEMENT IN A SCENARIO OF CLIMATE WARMING IN THE CATCHMENT OF THE RENDINA RESERVOIR (POTENZA, ITALY),

15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, October 7th to 11th, 2009,, bari, 2009,